気の不調について。岸和田まちの整体整骨院の考察

気の不調とは

雨で洗濯物が乾かず悪戦苦闘の毎日です。

こんにちは!

岸和田まちの整体整骨院の宮河です。

マンガや小説で、たびたび登場する"気"、東洋医学のなかでも特に重要な概念の一つです。

今回は、その"気"とそれらから見られる不調のお話し。

☆"気"とは、生命活動の根源的なエネルギーで、目に見えない無形の存在です。

例えば、"気"は体の中で電流のような役割を持ち、モーターとしての一面を持つ"血"や"津液"に動力として機能すると考えられています。

"気"は"腎"に生まれつき蓄えられている"先天の気"と、体の外から取り入れられた"後天の気"が結びついて生成されます。

後天の気には、食べ物から作り出される"水穀の気"と、呼吸から取り入れられる"清気"とがあり、一般的に"気"というと、この先天の気と後天の気が結びついたものを指し、"元気"(真気)とも呼ばれます。

体の中を巡る"気"は、その巡りに異常が生じると体に様々な病態を出します。

"気"の量が不足すると"気虚"という病態が現れ、体全体がパワー不足に陥ります。

症状としては、風邪を引きやすい、冷えやすい、胃もたれ、皮下出血しやすい、気力がない、体重減少などを伴う傾向にあります。

治療としては、"補気"を施します。

"気"の生成に携わる"脾"や"肺"の機能を向上して、"気"の量を増やします。

動きが乱れた場合は、"気滞"、"気陥"、"気逆"といった病態が現れます。

気滞

重い感じや張る感じのある症状を指し、神経質、胃が痛む、ゲップやオナラが多い、顔の火照りなどが挙げらます。

治療としては、"気"の流れを良くする"行気"を使います。

これは、"肝"の疏泄作用を高めるように働きかけます。

気陥

胃下垂、下痢が続く、頻尿、脱肛、立ちくらみといった症状が伴います。

治療には、"益気昇提"を用います。これは、"気"を補いつつ、"脾"の昇清作用や"肝"の疏泄作用を高めていくことをいいます。

気逆

"気陥"の逆の症状が"気逆"で肺の"気"が逆上すると、喘息やしつこい咳などが起こり、胃の"気"が逆上すると、ゲップや吐き気を引き起こします。

治療法は"降気"といい、肺の粛降作用に働きかけて、上がった"気"を下げて正常な"気"の状態に戻します。

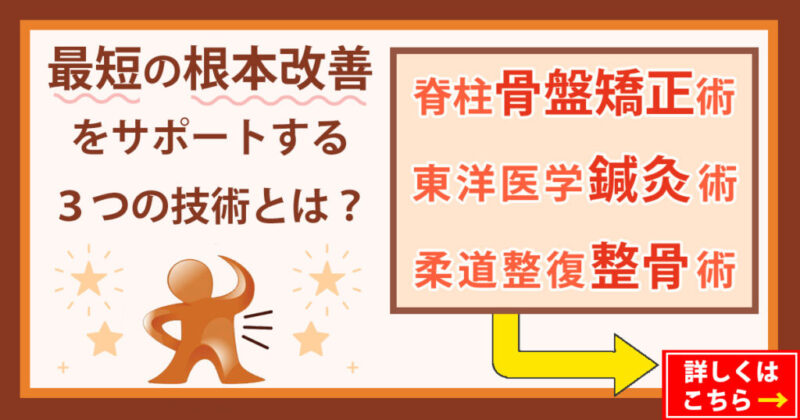

○上記のような不調に心当たりがある方は、ぜひ岸和田まちの整体整骨院にお越しください。

ベテラン鍼灸師が貴方の体調にあった施術を施します。

(2018年6月29日)