ブログ&お役立ち情報

夏土用、体に気をつけること

こんにちは~!

岸和田まちの整体整骨院の山内です(*^^*)

この間銀行でお金を下ろす時に、

お札の絵柄が変わっていて驚きました~。

お札が変わるというのは知っていたのですが、

何か、少し変な感じでした😅

7月も20日を過ぎました。早いですね!

そして、近畿地方も梅雨明けが発表

されました。例年に比べて2日ほど

遅かったそうですが、これからが夏本番ですので

楽しく過ごしていきたいですね!

さて、今回のテーマは夏土用

身体に気をつけることについて

お話していきますね!

去年にも春・夏・秋・冬の土用の

お話をしていましたが、

土用とは立春、立夏、立秋、立冬の前の

18日間のことをいいます。

季節の変わり目とか環境の変化など

体調を崩しやすい、気を付けて過ごしましょう

という期間になります。

今年は7/19〜8/6までが夏土用の期間で、

今年は土用丑の日が7/24と8/5

2日間あります。

土用鰻の日といった方がわかりやすいですよね❢

この期間は、新しいことを始めたり、

土いじりや草むしりなど土を動かすこと、

何か新しいことをスタートさせること

場所を移動すること、

など、環境が変わりやすい、体調が不安定に

なりやすい、気持ちが不安定になりやすいので

なるべく静かに穏やかに過ごすのが良いと

されています。

夏土用は南西が大凶の方角といわれています。

今年は去年よりも体感的に暑く感じていますが、

体調は大丈夫ですか?

○食べ物で整える、

うのつくものうどんや梅干し、鰻、きゅうり

すいか、かぼちゃが縁起の良い食べ物と

されています。

きゅうりやすいかは体の熱を下げる、

ひやしてくれる夏の野菜です。

お弁当にも使っている方もいらっしゃると

思いますが

梅干しは殺菌効果、食欲増進

胃腸を整える、疲労回復にも効果があります。

うどんも食欲が落ちている時でも

のどごしが良いので食べやすいです。

鰻は滋養強壮にも良いといわれていますね。

○お風呂でまったりする

夏はシャワーで済ませる方が多いと思いますが、

お風呂でまったりしませんか?

薬草風呂も良いですが、天然塩を少し入れて

塩風呂というのもおすすめです。

患者様でも、体を触る時に足がめちゃくちゃ

冷たい方もいますが、足湯に入った後など

スッキリした感じになります。

また、お気に入りの入浴剤を使ってみても

いいですね。

○体を整える

暑くて無理〜と思いますが

夕方のウォーキングもおすすめです。

朝晩は涼しいですが、朝だと

だんだん日が昇って来るにつれ

暑くなりますが、夕方は比較的に

アスファルトの熱も下がってくるので

ワンちゃんと一緒に散歩もしやすいかと

思います。

まだまだ暑さが続きますが、水分補給や

熱中症、風邪に気をつけて

楽しく過ごして行きましょう!

同じような症状でお悩みの方は是非、

岸和田まちの整体整骨院

までお越しください!

GoogleMAPを活用の方は

こち

を検索。

岸和田まちの整体整骨院youtubeチャンネルで実際の施術の様子を見る事が出来ます。

(2024年7月21日)

ストレートネックの原因とは?

こんにちは~!

岸和田まちの整体整骨院の山内です(^^)

とにかく暑い!!

「暑い」という言葉しか出ません。

電気料金はが気になるものの、

エアコンを入れなければ、

体調を崩しそうです。

風の向きを水平にしたり、

サーキュレーター、扇風機を使って

風を拡散することで、

少し節電出来るそうですよ(*^^*)

外に出る時は、帽子はもちろんですが、

保冷剤を首に巻いたり、

サングラスをした方がいいかも

知れないですね。

水分補給もお忘れなく!

さて、今回のテーマは

ストレートネックについて

お話していきます。

私自身もストレートネックです。。。

姿勢が悪いとは思っていましたが、

自分がストレートネックと知ったのは

整体の仕事を始めた頃の気がします。

「ストレートネックですね〜」と

言われた時にそれって何?

と思う方は多いかもしれないです。

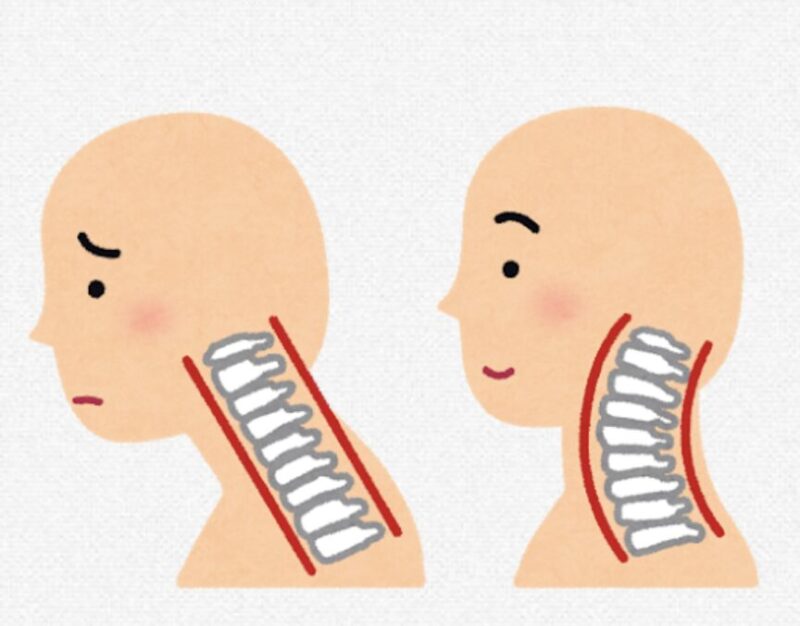

◯ストレートネックとは

どんな状態なのか?

ずばり!!

首がまっすぐの状態の事を言います。

首って真っ直ぐなんじゃないの?

と思われる方もいるかも

知れないのですが、

緩やかなカーブになっています。

何故かというと、ボーリング玉のような

重さのある頭を支えるためです。

5キログラム。。。

お米を買ったことのある方は

お米5キログラムといった方が

わかりやすいかと思います。

それを首で支えているわけです。

なので、頭を支えている首が

まっすぐに固まった状態

にもなれば、首への負担も大きくなり、

ひどい場合は、頭痛やめまい、

原因が分からず

肩が重いな~という症状が

出たりもします。

◯何が原因なのか?

実はストレートネックには

2種類あります。

ひとつは姿勢の悪さからくるもの、

ずっとパソコンやスマホを

猫背の悪い状態で

首が前に突き出した状態を

続けることで筋肉がこわばってしまう

「筋性ストレートネック」

もうひとつは、

「骨性ストレートネック」です。

こちらは、頚椎自体が変形して

押し潰された状態で変形している、

頚椎と頚椎の間の間隔が狭くなる事が

原因で首が真っ直ぐになった状態です。

そして、骨性ストレートネックは、

筋性ストレートネックが長きに渡り続き、

椎骨、椎間板に影響が出ることで

起こります。

あなたは大丈夫ですか?

ストレートネックの原因とは、

普段の姿勢の悪さから起こります。

毎日、それが習慣になってしまっていると

それだけ身体にかかってくる

負担は大きい。

首から下に繋がっている背骨ですが、

首から背中、腰から骨盤に

繋がっています。

緩やかなS字カーブになっています。

なぜカーブになっているかというと

背骨にかかる負担を減らすためです。

姿勢が悪くなると必然的に首が

前に出てしまい

猫背になります。

衝撃を吸収する背中も真っ直ぐに

なってしまいます。

正しく気をつければ緩やかなS字に

戻るものも戻りにくくなってしまいます。

ストレートネックも同様です。

お仕事で使われる方も勿論ですが、

普段の姿勢を気をつけましょう!

同じような症状でお悩みの方は是非、

岸和田まちの整体整骨院

までお越しください!

GoogleMAPを活用の方は

こちら

を検索。

岸和田まちの整体整骨院youtube

チャンネルで実際の施術の様子を

見ることが出来ます。

(2024年7月14日)

あなたはどっち?

岸和田市にお住まいの皆さんおはようございます!

整体に興味がある皆さんこんにちは!

「カラダのケアせなあかんなぁ」と思いつつもそのままにしていませんか???

自分の体のことは二の次三の次になって負担ばかり溜め込んでいませんか???

そんな自分に飽きていませんか???

変えたいと思っていませんか???

体調を壊して限界と感じた時になってようやくケアをし始めると、自分が想定していない【予想外の時間】や【予想外の通院費】を支払うことになります。

そしてそのケアが済めばまた負担を溜め込んでいく生活をしていませんか?

そして、また体調を壊して限界と感じた時になってから予想外の時間と予想外の通院費を支払っていませんか?

これは【返済型思考】(へんさいがたしこう)の人の考え方

マイナスを頑張ってゼロに戻すだけの人。

一方、

【貯蓄型思考】(ちょちくがたしこう)の人の考え方は

ゼロにならないように常にプラスにしていて、そのために頑張っている人のこと

同じ「頑張り」なのになんか全然違うよね

体調を崩した状態だと何事にも全力って出せません

例えば

腰痛いなか好きな人とデートしてうまくいきますか?

首痛いなか仕事して効率いいですか?

頭痛のなか育児して子どもとちゃんと向き合えますか?

常に全力を出せるように健康をキープすることがどれだけ大事なのか分かっていてそのための行動ができている人

これが【貯蓄型思考】の人

健康をキープするために

【予想内の時間】と【予想内の通院費】を

し払う生活に変えてみませんか?

残念ながら健康は誰かから与えられるものではありません

自分が自分に与えてあげることしか出来ません

7月6日土曜日まで

毒だし整体初回割引体験キャンペーンをしています!

貯蓄型思考の人はすぐにご予約を♪

返済型思考の人は限界を感じた時にご予約を♪

(2024年7月4日)

あなたの身体の解毒器官は大丈夫?

身体の解毒器官の働きは万全ですか?

肝臓は人体における最大の

内臓であり、

代謝や解毒、ミネラルや

ビタミンや

血液の貯蔵庫としても

働く重要なところです。

日常のストレスや怒り、

またはアルコール類や添加物など様々な処理に働き続けてくれる肝臓を

東洋医学的にその肝臓の気を高めてくれる

ツボの存在があるとしたら

知っておきたくないですか?

ちょっと自分自身で

マッサージすることにも

使えますね!

岸和田まちの整体整骨院で

受けることができる毒出し整体では

この肝臓の気を高めることができる

「大敦」(だいとん)」

写真の赤丸の場所で、足の親指の爪の

外側の角にあるツボです。

肝臓にストレスがかかって

働きが悪くなっていると、

解毒機能が低下し血中に毒素が

流れてしまうそんなことの改善に

働きかけることで肝臓が元気になり

働きがよくなる秘孔です。

しかも、耳鳴りや難聴にも

効果ありなんです。

岸和田まちの整体整骨院では

ここをしっかりと網羅した

毒出し整体になっています。

病気に変わる前にちょっとした

体の疲れとともに内臓の働きを

高めるような施術があれば便利です。

病気になってから痛みやら

休養やらのリスクを背負って

処方箋をもらうのと

病気になる前にリスクを背負わずに

ケアすることができる予防線なら

どちらがいいでしょうか?

処方箋は薬屋さんしか儲かりません^^;

同じような症状でお悩みの方は是非、

岸和田まちの整体整骨院

までお越しください!

GoogleMAPを活用の方は

こちらを検索。

(2024年7月3日)

毒出し整体初回キャンペーン!

こんにちは!

岸和田まちの整体整骨院です。

季節の移り変わりは早いもので

もうすぐ夏はやってきますね!

大気や気候の変化とともに体調も急激に

変化します。

突然の体調不良の予防や健康維持のために

我々は「毒出し」という整体法に

辿り着きました!

体に蓄積した毒素を体外に排出すれば

新しい新鮮な血液が全身を巡り、

ホルモンバランスや自律神経の調整にも

つながります。

今回は日頃から毒素を溜めない

生活習慣についてお話ししたいと思います。

まず、体内に蓄積した毒素を取り除くには

排泄機能を使うことです。

排泄機能として排尿に関係する腎臓、排便に

関係する腸が正常に機能することが大切です。

そのために共通して重要になるのが水分です。

1日の水分摂取量としての目安としては

食事から1リットル、飲み物から1.5リットルの

合計2.5リットルは理想です。

ただし、飲みものからの1.5リットルの水は

一度に飲んでも体が吸収できません。

逆に胃に負担をかけてしまうことと

なるので、1回の摂取量をコップ1杯分とし

何回かに分けて摂取すると

体に負担がかかりません。

水を使ったデトックス法は

飲むだけではありません。

お風呂でのシャワーも活用できます。

老廃物を集める機関としてリンパ節があります。このリンパ節を刺激し、リンパの流れを

よくすることも老廃物を排除する

働きになります。

まず温かいシャワーを鎖骨付近にあて、

続いて足のつま先から膝、太もも、

股関節へ向かってシャワーを当てます。

次にての指先から手首、肘、脇の下に

ゆっくりシャワーを当て、

最後にお臍を中心に時計まわりにシャワーを

当ててお腹を刺激します。

その他にもお風呂でできるデトックス法として

38度から40度のお湯で半身浴をすることも

おすすめです。

新陳代謝が上がり発汗により

老廃物を排出することができます。

この様に内臓の働きやリンパの流れを

よくすることが毒素を溜めない

生活習慣として大事です。

これらの作用として自律神経が

大きく関係します。

腎臓は特に自律神経の影響を

受けやすいので自律神経神経を調整できる

鍼灸治療や東洋医学が毒素が溜まりにくい

体質作りには必要です。

当院の「毒出し整体」は

東洋医学で太古から使われている

吸い玉と浮腫やむくみとして

毒素蓄積が現れやすい

足部の足底マッサージを

併用したどんどん

毒素を排出するための施術です。

最近いくら寝ても眠たい、

やる気が全く出ないという方!

毒素に体を蝕まれている

可能性がありますよ!

岸和田まちの整体整骨院では

毒出し整体初回初回割り引き

キャンペーン中です!

予約はこちらから💁♀️

https://reserva.be/genkinamainichi

この機会にぜひお試し下さいね!

同じような症状でお悩みの方は是非、

岸和田まちの整体整骨院

までお越しください!

GoogleMAPを活用の方は

こちら

を検索。

岸和田まちの整体整骨院youtubeチャンネルで実際の施術の様子を見る事が出来ます。

#毒出し整体#デトックス#初回割引キャンペーン

(2024年7月2日)

交通事故の原因とは何ですか?

こんにちは~!

岸和田まちの整体整骨院の山内です(^^)

昨日はいいはいいお天気でしたが、

今日はまたまた、曇り空です。

体の怠さが出やすい時期ですので、

体を冷やさないように、水分補給、

適度な運動も心がけましょう。

さて、今回のテーマは

交通事故についてお話していきますね。

交通事故の主な原因としては、

◯安全が確認出来ていない

◯脇見運転

◯動静不注視

◯漫然運転

この4つが挙げられます。

法令違反の30%を占める安全不確認とは

一時停止、スピードを減速しただけで

左右を確認せずに運転し、衝突してしまったり、

急に飛び出してきて、交通事故につながります。

もちろん車も左右を確認することも大事ですが、

自転車やバイクも気をつけなければいけません。

脇見運転は前を見ないで運転することを

いいます。

スマホで話しながら運転していたり、

下に落としたものを拾おうとした時、

一瞬、何かに気を取られてしまった時

その少し目を離したその時に

前方を見ていなくて事故が起きます。

今はスマホが普及し、脇見運転での

事故も増えています。

信号がない所、横断歩道など

歩行者がいるのにも関わらず、

車が来たら止まってくれるだろうと判断し

相手の動きへの注意が足りないことを

動静不注視といいます。

院の前にも横断歩道がありますが、

道を渡る時に止まってくれない車も

多いです。

特にお年寄りの方などは、

危なく感じてしまいます。

最後に漫然運転ですが、

どういう運転かというと、

ぼんやりしながら運転することです。

乗り始めた頃は、安全第一を考えながら

若葉マークを愛車に貼って、

慎重に運転していたと思います。

でも、慣れてくると運転に集中できずに

危険な状態になることがあります。

仕事のこととか考えごとをしながら

運転するのも危ないです。

いくつかご紹介しましたが、

ニュースでも時々見ますが、

アクセルとブレーキを間違えたり、

ハンドル操作を間違えたり、

一時不停止、信号無視など

ルール違反、不注意、ちょっとの油断が

交通死亡事故につながることもあります。

若年層の方は慣れない運転での

不注意や判断の誤りが多いですか、

高齢層の方は、加齢によるハンドル操作の誤りや

通り慣れた道での漫然運転が事故の原因に

なる場合が多いです。

車だけではなく、

自転車事故やバイクでの事故も

多いです。

もちろん、歩行者もスマホで話しながら歩いたり

音楽を聴きながらでは、周りの音が聞こえず

危ないです。

自転車でもヘルメットをかぶるように

なりましたが、安全運転で!

同じような症状でお悩みの方は是非、

岸和田まちの整体整骨院

までお越しください!

GoogleMAPを活用の方は

こちら

を検索。

岸和田まちの整体整骨院youtubeチャンネルで実際の施術の様子を見る事が出来ます。

(2024年6月27日)