血について。岸和田まちの整体整骨院の考察

血について

そろそろ梅雨が明けそうです。

こんにちは!

岸和田まちの整体整骨院の宮河です。

前回、"気"についてお話ししました。

今回は、気の運搬役である"血"のお話を。

"血"とは、基本的には西洋医学と同じ「血液」という意味ですが、東洋医学では血液の成分や循環作用も含んだ、少し広い概念として捉えられています。

"血"と"気"は、相互に力を供給しあう関係で、どちらか一方の巡りが悪くなると、もう一方の機能にも悪影響を与えます。

"血"には大きく分けて二つの作用があり、全身の組織に酸素と栄養を与える"養営作用"と、髪や爪、筋肉、皮膚などの各器官に潤いを与える"滋潤作用"に分類できます。

"養営作用"によって与えられた栄養は、諸臓器に活動に必要な燃料や材料を巡らせ、その過程で"熱"が生み出されことから、"血"はその"熱"を運ぶ役割も担ってます。

"滋潤作用"には、全身に潤いを送ることで髪や筋肉、皮膚、爪などをみずみずしく保ち、また体の五感、特に視覚を正常に機能させる働きを持ちます。

これらの均衡が乱れると、様々な病態が出現します。

血虚

"血"の量が不足すると、"血虚"という病態となります。

これは、不眠、健忘、手足のしびれ、筋肉のケイレン、月経痛、爪が脆い、皮膚に艶がないなどの症状を伴います。

治療には、"養血"が用いられ、"血"の生成に関わる"腎"、"脾"、"肺"などの機能を高めるように働きかけます。

血瘀や血熱

"血"が乱れている場合は"血瘀"や"血熱"という病態が出現します。

"血瘀"では、肩凝り、皮膚が黒っぽくくすんで乾燥気味、しみやそばかす、便秘がち、血管がクモの巣状に浮き出るなどかあげられます。

治療法としては、"血"の流れを良くする"活血"があり、"血"の巡りを先導する"気"の滞りや不足、"熱"の過剰、"津液"の不足などを改善します。

具体例として、吸い玉が治療に用いられています。

"血熱"とは、"血"に熱がこもった病態で、鼻血がよく出る、出血が止まりにくい、血尿、月経過多があげられます。

治療には"清営涼血"が用いられます。

これは、"血"がもつ過剰な熱を冷ます治療法で、合わせて"肝"の蔵血作用や"心"の血液循環作用を高める治療も行います。

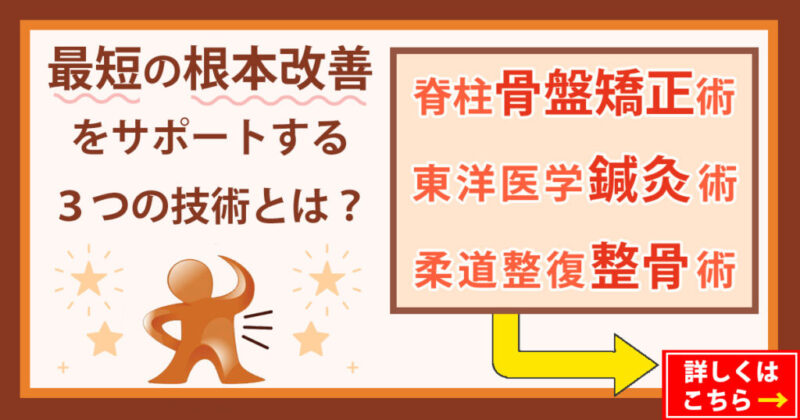

○これらの症状に心当たりがある方は、ぜひ一度、岸和田まちの整体整骨院にお越しください。ベテラン鍼灸師が貴方をお待ちしています。

(2018年7月2日)